ABOUT(SGHとは) / THEME (本校の研究課題と内容) / PROGRAMS (本校の3つのプログラム)

世界に貢献するグローバル・リーダーへ

〇 ABOUT スーパーグローバル・ハイスクール(SGH)とは

グローバル化が進むなか、国際化を進める国内の大学や企業・国際機関等と連携して、グローバルな社会課題を発見・解決し、様々な国際舞台で活躍できるグローバル・リーダーを育成する学校として、文部科学省が指定(全国123校)。

各校がテーマや研究分野を設定しながら「社会課題に対する関心と深い教養」や「問題解決力」「コミュニケーション力」など、国際的素養の習得を図ります。SSHが主に理科系分野を対象とするのに対して、SGHは文科系・理科系両方の分野を研究対象としています。

詳細はこちらもご覧ください。

平成27年度スーパーグローバルハイスクールの指定について(平成27年3月31日)

SGHの公式ページ

〇 THEME 本校の研究課題と内容

SGHの活動を通して、多面的に”いのち”と向き合う、特別な3年間です。

本校SGHのテーマは、「多面的に“いのち”を考えるグローバル・リーダーの育成」。

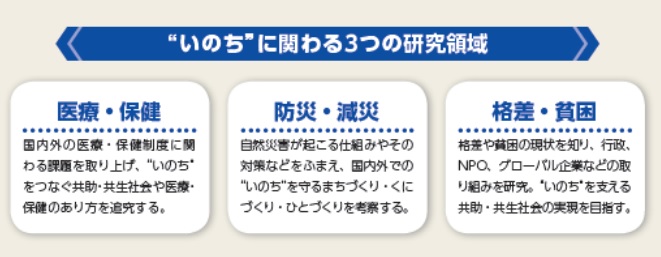

最も普遍的な価値をもつ“いのち”を取り上げ、「医療・保健」「防災・減災」「格差・貧困」の3つの研究領域において生徒一人ひとりが研究に取り組みます。

また、国内・海外で行う研修や、英語によるディスカッション、様々な国の高校生との交流などを通して、これからますます進展するグローバル社会で必要な「課題解決力」や「コミュニケーション力」などを獲得します。

【各学年、3領域におけるポスター発表はこちら】

〇 PROGRAMS 本校の3つのプログラム

知識を深めるだけに留まらず、自ら考え提案し、実行する。

平野校舎SGHでは、そのような実践力を高めるため、全生徒を対象に次の3つのプログラムを設定。

おもに「総合的な学習の時間」を使って様々な学びの機会を提供します。

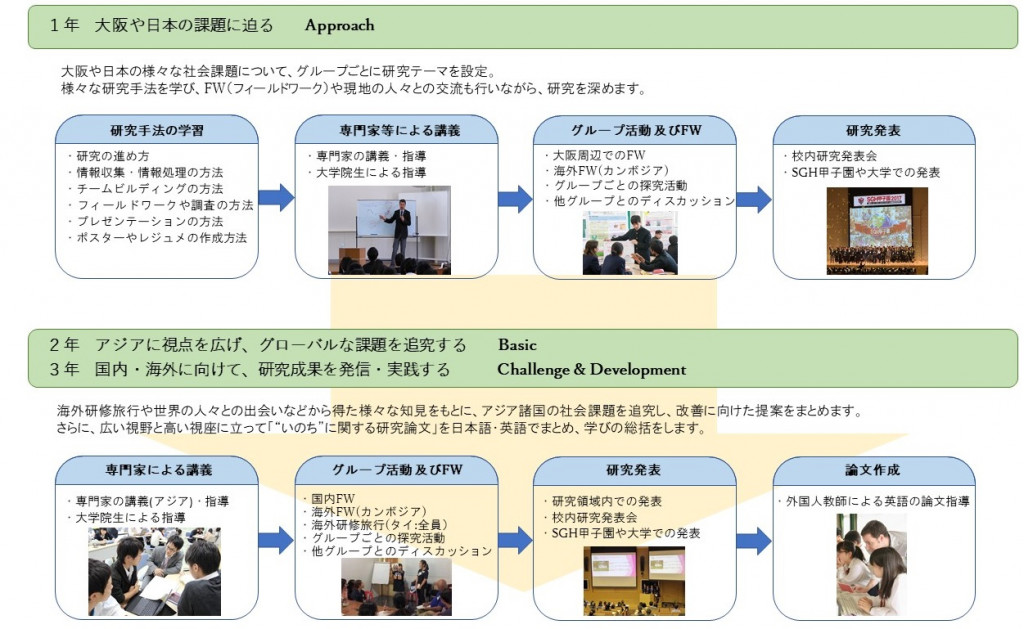

☆アジアの広いフィールドで実践する「課題研究」

3つの研究領域「医療・保健」「防災・減災」「格差・貧困」のいずれかに関わる研究テーマを自分たちで決め、研究活動に取り組みます。

1年では、様々な手法を学びながら、大阪や日本の社会課題を取り上げ、また、2年では、アジアに視点を移し、その課題について研究を深めます。最後に3年では、それらの成果を日本語や英語の論文にまとめます。

☆ホンモノを体験する「国内研修、海外研修」

課題研究を進めるときには、書物やインターネットでの情報収集だけではなく、実際に現地に行って話を聞き、調査することが重要です。

本校では、海外研修旅行(タイ、2年全員)や海外フィールドワーク(カンボジア、1、2年希望者)を通して海外の現状を実感。国内外での国際会議などにも参加することで、ホンモノを体験します。

〇 海外研修旅行(タイ 2年生1学期)

修学旅行をかねて2年生全員がバンコクやアユタヤ方面を訪れ、タイの社会・文化にふれるとともに、それぞれの課題研究に関係する場所を訪問します。また、協定校であるトリアムウドムスクサ高校(バンコク)の高校生と交流します(現地4泊)。

〇 海外フィールドワーク(カンボジア 1,2年生1月 希望者約30名)

シェムリアップを訪れます。現地で活動するNPOなど3カ所に分かれ、2日間活動を共にしたり、自分たちが進めてきた課題研究の成果を発表・普及したりします。現地住民への医療活動を行っている団体では、現在、本校生が提案した普及方法が実際に採用され、役立っています(現地4泊)。

〇 国内外での国際会議(1,2年生 希望者または選抜者)

・「世界津波の日・高校生サミット」

2015年の国連総会において制定された「世界津波の日」(11/5)にちなみ、2016年より「世界津波の日」高校生サミットが開催されています。2016年には国内の高校生110名、海外の高校生246名が高知県に集まり、2日間にわたって議論・発表・交流を行いました。本校生も参加し日頃の研究内容を発表しました。2017年は沖縄で開催されます。

・「母子手帳国際会議」

2016年東京で行われた国際会議に本校生4名が参加しました。本物の国際会議を傍聴させてもらい、世界各国の現状や各国の専門家の考えなどを知ることができました。

☆「英語によるディスカッション」「海外の高校生との交流」

海外留学生との交流や即興型英語ディベート、課題研究の発表や論文作成などを通して、英語で表現・発表・議論する機会を数多く設けています。

また海外協定校の高校生とは、海外研修旅行中に訪問・交流するほか、Skypeを用いて日常的に交流します。

〇 即興型英語ディベート

2年生の英語の授業で、年間13回程度、英語でのディベートを行います。当日設定されるテーマをもとに、賛成・反対に分かれてグループで対抗します。ゲーム形式でのやりとりに思わず力が入ります。最初は戸惑いながら話すことが多かった生徒たちも、回を重ねるごとに流暢に英語で主張できるようになっています。

令和元年度SGH研究開発実施報告は以下をご覧ください。